居場所サミット & BigMapデータ集

第7回居場所サミットin 神戸を開催しました

継続・発展する都市型居場所を目指して ~エコシステムワークブックを用いた組織診断~

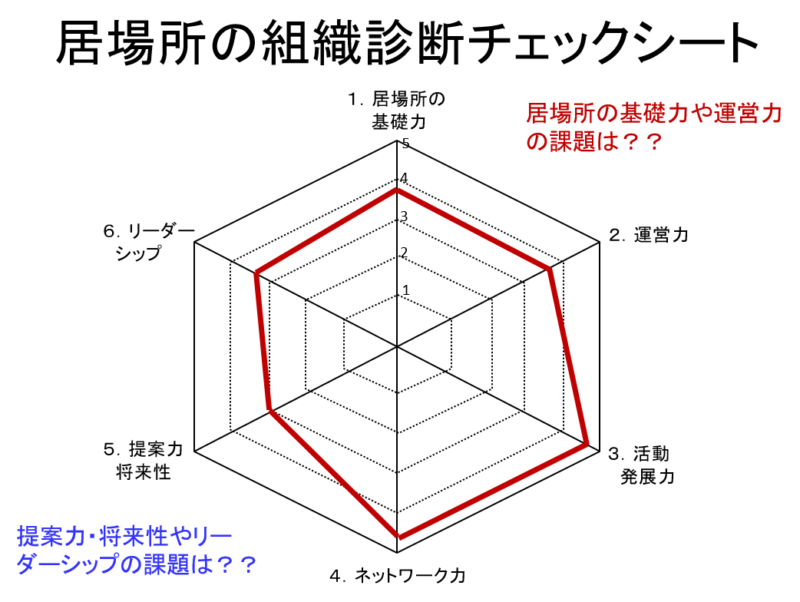

2022年8月22日(日)、神戸市中央区のラッセホールとオンラインのハイブリッドで開催しました。神戸市内を中心に会場70名、オンライン41名の皆さんにご参加いただきました。今年のテーマは、コロナ禍のような非常時でも地域の居場所が継続・発展していくためのポイントです。特に、他組織との事業を生むようなつながりが重要であることが分かってきました。今回の特徴は、「居場所の組織診断チェックシート」を用いて、自分の居場所のつながりづくりや組織運営の現状を「見える化」することで、既にできていることを認め、今後改善することについて活動計画を策定することを目指しました。

主催

認定NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸(CS神戸)

共催

(公財)神戸いきいき勤労財団、生活協同組合コープこうべ、(公財)コープともしびボランティア振興財団、認定NPO法人しみん基金・KOBE

協力

NPO法人ひがしなだコミュニティメディア(配信)、兵庫県立大学NPO研究連携センター、

(公財)さわやか福祉財団

■サミットの内容

【第1部 事例紹介】

1.事例紹介「神戸市東灘区における居場所の現状 ~この2年の大きな変化~」

(NPO法人きょうどうのわ 林律子氏)

・神戸市東部に位置する東灘区は子育て世代が多く、集合住宅居住率が7割に上る。

・きょうどうのわでは東灘区の居場所情報を集めた「歩いて居場所マップ」を発行。コロナ禍以前まで

は居場所・応援団ともに増加傾向であったが、コロナ禍で減少に転じた。

・コロナ1年目には休止した居場所があったもののその多くは再開の意志を持っていた。しかし2年目

にはコロナ禍が収まらないことへの不安から継続そのものが危うくなった。9団体がマップへの掲載

を中止したが、新たに立ち上がった居場所が4団体あり、差し引きすると5団体の減少となった。

・9団体の減少に危機感を持ちつつも、9団体にとどまったと考えることもでき、その理由として居場

所が中間支援とつながっておりエコシステムができているためだと考えられる。

・きょうどうのわは中間支援としてだけでなく、実践団体としても活動している。昨年10月に多世代・

多機能の常設居場所「コミュニティスペース・RICのわ」をオープンした。開設にあたり東灘区内お

よび六甲アイランド内の団体との横のつながりが背中を押してくれた。

2.基調講演「コロナ禍でも継続・発展する居場所の条件 ~エコシステムから見た組織診断~

(兵庫県立大学社会科学研究科教授 當間克雄氏)

テキスト「都市型居場所 つながりづくりワークブック」を使用

・まず冒頭にコロナ禍でもつながりを作り続けていただいている居場所運営者の方々の尽力に敬意を表したい。特に地域コミュニティが脆弱な都市部ではつながりを作りだす居場所の活動は重要性が高い。

・コロナ禍や物価の高騰という逆風が吹く中でも居場所が継続・発展するための鍵は「他組織とのつながり」即ち「エコシステム」が豊かであることである。

・都市型居場所の13の特徴の一つとして、「小規模」で「点在している」ことがある。このような特徴を持つ居場所が継続するためには支える支援者にも工夫や連携が必要である。

・「エコシステム」は自然界の生態系のように構成員がつながっていることで成り立っていることを表す生物学の用語であり、居場所の運営においても行政・企業・地域活動団体など多様な組織とのつながりが特に非常時にも継続・発展する際の条件であると考えられる。

・今回調査対象となった居場所には2つのエコシステムのパターンが見られる。①多様な組織とつながりを持ち活動を広げていくパターン ②つながる先は限られているが地域に太く根を下ろす自治会型のパターン。いずれもコロナ禍の非常事態において上手く機能している。

・エコシステムと会計データの関連については、エコシステムに示される寄付元や助成元、参加費を徴収する活動、新規事業が収支報告と連動していることが分かる。また、収支報告には表れないが、多様な関係先からの「エンパワーメント」や「物品寄付」により活動を展開できていることはNPOならではの特徴である。

【第2部 ワークタイム】

1.組織診断タイム

・各参加者が「居場所の組織診断チェックシート」に記入し、レーダーチャートを完成させた。

・会場は隣の席同士でペアとなり、オンラインは4名のブレイクアウトルームに分かれ、組織診断結果を見せ合いながら感想を共有した。

3.サミットで共有されたポイント、成果

①居場所そのものの重要性

特に都市部においては、コミュニティの希薄化により、孤独・孤立を深める人が増えている。神戸市では集合住宅居住率が62%と高いこともあり、助け合いがしにくい環境となっている。従って居場所の重要性は非常に高いと言える。本サミットではこの重要な役割を担う居場所の運営者自身がその重要性を再認識するとともに、居場所活動をより持続可能なものにするために立ち止まって活動を「見える化」することを目指した。

②他組織とのつながりが居場所の継続・発展のための鍵であること

ワークブック内の「都市型居場所の特徴」の一つとして、個々の居場所は年間予算平均50万円程度と小規模であることが挙げられている。従って単独で事業を行うことは難しく、他組織とのつながりによりヒト・モノ・カネ・情報・ネットワークの提供を受けたり、事業を実施することがポイントとなる。特にコロナ禍や物価高騰のような非常時においても活動を継続するためには他組織とのつながりが多様であればあるほど強固なエコシステムとなり継続の可能性が高まることが分かった。

③居場所運営者のエンパワーメント

都市部でその重要性が非常に高い居場所の運営者が、自らの活動の重要性を再認識する機会となった。後半のグループワークでは、同じ居場所運営者(または支援者)という立場で「居場所の組織診断チェックシート」を共有したり互いにアドバイスをし合うことで、「既に達成できていること」を認識することができた。多くの来訪者の対応をする慌ただしい日常では、立ち止まって自らの居場所で達成できていることを確認する機会はほぼないと思われるため、この機会に達成できていることを改めて認識する機会にしていただきたい。

④居場所サミット実行委員会と神戸の居場所調査研究会による協働

これまで個々に活動をしてきた両者の協働により本サミットが開催できたことは有意義であった。神戸の居場所調査研究会では2021年度より「コロナ禍でも継続・発展する居場所の条件」をテーマに複数の居場所へのヒアリングを行った。その分析結果を「エコシステム」の考え方に基づき「都市型居場所つながりづくりワークブック」にまとめた。本ワークブックは居場所運営者が自らの居場所の現状を把握したり、また居場所支援者が支援先の居場所の現状を把握するツールとして最適だと考えたため、年1回の居場所サミットの題材として取り上げることとなった。学術的な研究を居場所運営という実践に直接活かすことができた。今後もワークブックを継続的に利用し、居場所の活動を充実化させるような取り組みを行いたい。

居場所サミット 開催の記録

【第1回】

開催日・場所

2016年8月7日(日)

神戸市勤労会館大ホール

参加者数

62団体222名

第1部

居場所実践者10名によるパネルトーク

第2部

居場所マッピングのワークショップ

「運営のコツ&べからず」アイデア出し

【第2回】

開催日・場所

2017年8月27日(日)

神戸市勤労会館大ホール

参加者数

79団体203名

第1部

基調講演 河田珪子さん

「人と人のつながりから広がる安心社会」

第2部

課題解決のためのワークショップ

「居場所に役立つみみよりプログラム」および協力団体によるブース展示を同時開催

【第3回】

開催日・場所

2018年8月19日(日)

神戸市勤労会館大ホール

参加者数

86団体217名

第1部

1.現状報告

神戸市保健福祉局高齢福祉部介護保険

神戸市こども家庭局こども青少年課

2.事例報告

NPO法人コミュニティかりば 佐野正明さん

NPO法人インクルひろば 松岡喜久子さん

はっぴーの家ろっけん 首藤義敬さん

第2部

区別ワークショップ「子どもから高齢者まで、新しい居場所利用者を増やすために、私たちが協働してできること」

「居場所に役立つみみよりプログラム」および協力団体によるブース展示を同時開催

【第4回】

開催日・場所

2019年8月4日(日)

神戸市勤労会館大ホール

参加者数

82団体189名

第1部

1.神戸市内における居場所の展開事例

すずカフェ 鈴木好美さん

ウェルシア薬局㈱ 鶴田峰子さん

2.基調講演

(一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山浩さん)

居場所への期待「1%戦略で循環型地域経済をつくる」

第2部

「持続可能な居場所づくりのために、私たちができること・アイデア」

【第5回】

開催日・場所

2020年8月30日(日)

三宮研修センター

参加者数

会場71名、オンライン110名

第1部 事例紹介と基調講演

1.神戸市内の事例紹介~コロナ渦でこのような工夫&試行錯誤をしてみました~

東灘こどもカフェ 中村保佑さん

神戸いたやどばあちゃん 黒田幸子さん

NPO法人ケアット 岡本芳江さん

月が丘自治会 小川薫さん

ふれあい喫茶グループ 藤田博子さん

2.基調講演

ウィズコロナ時代に求められる居場所づくり~新しい社会のつながりを考える~

湯浅 誠さん(NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長)

第2部 ディスカッション&共有タイム

コーディネーター:大和 三重さん(関西学院大学人間福祉学部教授)

コメンテーター:湯浅誠さん

【第6回】

開催日・場所

2021年8月22日(日)

コープこうべ生活文化センター東館2Fホール

参加者数

会場67名、オンライン87名

第1部

1.基調講演「アフターコロナ時代に必要とされる居場所とは」

(公益財団法人さわやか福祉財団 会長 堀田力さん)

2.事例紹介

舞子坂ふーみん 小椋幸子さん

集いの場ときめき 安藤まゆみさん

ふらっと住良本町 村上次郎さん

NPO法人インクルひろば 松岡喜久子さん

第2部 パネルディスカッション

第1部の登壇者全員によるパネルディスカッション

「持続可能な居場所づくりのために、私たちができること・アイデア」

【第7回】

開催日・場所

2022年8月22日(日)

神戸市教育会館ラッセホール

参加者数

会場70名、オンライン41名

第1部 講座

1.事例紹介「神戸市東灘区における居場所の現状 ~この2年の大きな変化~」

NPO法人きょうどうのわ 林律子さん

2.基調講演「「コロナ禍でも継続・発展する居場所の条件 ~エコシステムから見た組織診断~」

(兵庫県立大学社会科学研究科教授 當間克雄さん)

第1部

1.ワークタイム「自分の居場所の組織診断」

2.質疑応答

居場所Big Map vol.2

(2017年12月発行)

全体版

分割版

- 表紙・目次・集計(表紙~1ページ)PDF

- 東灘区(2~13ページ)PDF

- 灘区(14~20ページ)PDF

- 中央区(21~27ページ)PDF

- 兵庫区(28~31ページ)PDF

- 北区(32~37ページ)PDF

- 長田区(38~41ページ)PDF

- 須磨区(42~46ページ)PDF

- 垂水区(47~53ページ)PDF

- 西区(54~58ページ)PDF

- 課題解決のためのアイデア集(59~62ページ)PDF

- コツとべからず集(63~64ページ)PDF

- 関係者名簿(65~裏表紙)PDF